真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑩

佛教の興隆 美術・工藝の進歩

←はじめにクリックお願いします m(__)m

←はじめにクリックお願いします m(__)m(2017.2.10) (戻る)

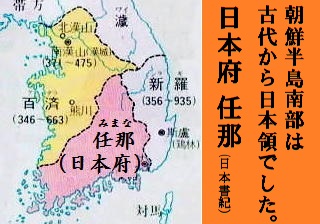

百済や高句麗など朝鮮半島から来た者がさまざまな仏教文化を伝えたと日本書紀などには記してあるのに、それでも記紀はただの作り話だとして一切を否定してしまう現代日本の歴史学者。ここに出てくる帰化人たちの名前も現代日本の歴史教育には出てきませんね。アチラの人たちにとっても別に悪いことが書いてあるわけでもなさそうな気もするのですが、それでもなぜ、こうまでして記紀にあることをあいつらは否定したいのでしょう。魏志倭人伝の邪馬台国なんかは全力で持ち上げて大騒ぎするくせ。やっぱり記紀を読んでもらわれると、現代日本で教えられてる歴史のウソ、いろんな真実に気づいてしまうからなのでしょう。日本への仏教伝来は欽明天皇の13年(西暦552年・皇起1212年)、百済の遣いから伝わったとされますが、それは百済に日本領 任那の一部が割譲された後であり、当時の百済には多くの倭人がそのままいたし、任那もまだ存してました。だから百済にはもちろんとして、倭人の血を引く者が非常に多かった朝鮮半島だし、高句麗や新羅にも出入りして交流する倭人も多数いたはずで、古代日本における朝鮮半島からの帰化人と呼ばれる人々はきっと通訳不要で元から日本語を話す日本人(日系)が相当数占めていたはず。でなきゃ、日本に来てのコミュニケーションがとれるはずありませんし。

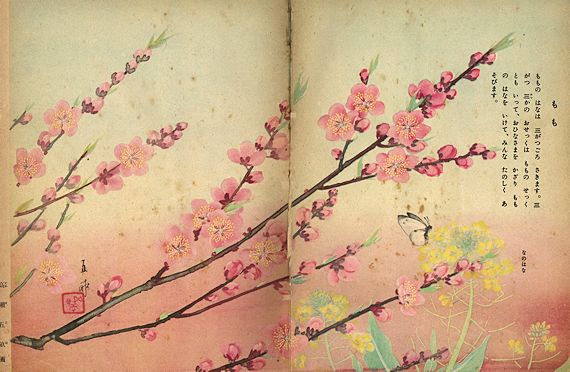

また、前回の法隆寺やここの四天王寺等、「今ならカラー写真を載せたほうがわかりやすいじゃないか」等、思われる方もいるかもしれない。だけどカラー写真では「キレイだ」とかそういうところに目がいくだけで、昔の絵や写真の方が想像力を掻き立ててくれるし、オールドな素材の方が子供にはずっといいんです。カラー写真では想像力が育ちにくい。これは図鑑のようなものにも同じことがいえると思います。今の図鑑は写真ばかりになってしまいましたが、昔の図鑑は絵が中心でした。そういう、どれを見て育っていったかということ、私は重要に思ってますし、だから動物や魚や鳥などの図鑑も、たとえ「時代遅れだ」と言われようとも、あえて写真のではなく出来れば昔の絵で描かれた図鑑を見つけて子供に与えたいですね。下の絵は昔の日本画による花の図鑑、今の何の変哲もない図鑑なんかより、ずっと素晴らしいと思いません? 子供の感性が全然変わって来ると思います。

『最新 日本歴史解釈』(1917年・妻木 忠太 著)より |

|---|

|

佛教の興隆 推古天皇の御帰依―佛教興隆の詔―聖徳太子の寺塔建立―群臣 競うて寺塔を立つ―寺数四十六所―僧尼千三百餘人―僧正(そうじょう)・僧都(そうづ)の設置。 美術工藝(芸)の進歩 佛寺の建築 佛像の彫造 繪畫(絵画) |

〇佛教興隆の詔 佛教の伝来せし後、上下 之を敬するもの絶えず、蘇我馬子は崇峻(スシュン)天皇の元年に、始めて法隆寺を造り、殊に聖徳太子は深く之を信じて、大に之が隆興に力(つと)め、推古天皇の元年、四天王寺を造り給う。翌2年、天皇始めて皇太子及び大臣に詔して、三宝(佛・法・僧)を隆興せしめ給う。此の時 群臣競うて佛寺を造る。かくて佛教は益(ますます)盛となれり。 〇僧正(そうじょう)・僧都(そうづ) 佛法 次第に隆盛に向うに従いて、僧尼多くなれり。而して其の僧尼中には大不法のものを生ず。推古天皇の32年 斧を以て其の祖父をうちし僧あり。天皇 乃ち詔して、諸寺の僧尼を聚(あつ)めて推問せしめ給い、僧正・僧都の官を置きて僧尼をすべしめ給う。観勒(カンロク)僧正となり、鞍部徳積(クラツクリノトクシヤク) 僧都となる。翌年 高麗王より貢せし僧 慧灌(エカン)また僧正となる。後世 三綱(さんこう)とて、僧尼をすべて法務を持する僧正・僧都・律師の起源ここに在り。  推古天皇の10年に百済より来朝す。此の時 暦本・天文・地理・方衛(ぼうえい・防衛)等の書を上る。朝廷 即ち三人の書生を選びて陽胡玉陳(ヤコノタマフル・コチラ参照)に暦法を学ばしめ、大伴村主(オホトモノスグリ)に天文を山背日並立(ヤマシロノヒナミタタテ)に防衛を各 観勒に学ばして給う。かくて32年 観勒 僧正に挙げらる。 〇僧 曇徴(ドンチョウ) 推古天皇18年、高麗(高句麗のこと)より僧 曇徴・法定(ホウテイ)二人を上る。曇徴は漢文に通じ且 よく採色(さいしき)及び紙・墨を作り、又 碾磑(てんがい・水うす)を造る。是に於て曇徴は、紙墨 及び碾磑の製法を我に伝う。法隆寺金堂内の壁画の如きは、曇徴の筆と伝えらる。 〇法隆寺金堂 中門の北方 西院の中央に在り、桁行 九間二尺、梁行 九間四尺四方の重層にして裳階あり。今の尺にて高五丈八尺五寸、東西 十二間四尺、南北十一間の灰石壇(ばいせきだん・遠く離れた所から伊勢神宮などの神仏へ向かって拝む壇)の上に建つ。形状 最壮麗なり。堂内は外陣の壁上十二間に、四佛浄土園及び菩薩諸像を画く。又 貫木の壁には、羅漢像 天井の板には蓮花を描す。又 内陣 土壇(どだん)の上には、南面中央に本尊 釈迦如来金銅座像(一丈 四尺五寸)脇士 薬王薬上金銅立像(各 二尺八寸七分)あり。其の本尊の背には銘ありて、造佛の由来を記す。(一丈(じょう)は約3.0303m=10尺、一間(けん)は約1.818181818m=六尺。一尺は約303.030mm、一寸は約30.303mm=1/10尺。一分は約3.03mm=1/10寸) 〇鳥佛師(とりぶっし) 氏は鞍作、名は鳥、佛師なるを以て世に鳥佛師と云う。司馬達等(シバタチト)の孫にして、多斯那(タスナ・多須奈)の子なり。推古天皇13年、始めて銅 繍(しゅう)丈六(一丈六尺 )の仏像 各一体を造るに当り、鳥 其の技師となり翌年 仏像成る。之を元興(がんごう)寺に安置せんとせしが、大にして入らず、鳥 考按(こうあん)し戸を破らずして之を入ることを得たり。功を以て大二位を授かり、且 近江國坂田郡の水田二十町を賜わる。鳥 此の田を以て天皇の為に一寺を建つ。後に之を南淵坂田寺と云う。天皇の29年、聖徳太子の疾(やまい)に当り、命を以て釈迦牟尼佛及び挾侍(きょうじ・本尊の左右に控えている仏像・脇立)二菩薩を造立す。此の仏像は今の法隆寺の金堂に安置す。後世 鳥を以て我が國 佛師の祖となす。 〇玉蟲(虫)の厨子 金堂内の壇上に在る厨子(づし)なり。木造にして總(総)高 七尺八寸あり。而して臺(台)座の広さ四尺五寸、高さ一尺、須弥座(すみざ・仏像を安置する台座)高さ三尺一寸、其の上に宮殿を置く。殿の高き屋上の鴟尾(しび・瓦葺屋根の大棟の両端につけられる飾りの一種)まで三尺六寸とす、四方は密陀繪(みつだゑ)にて経記を描き、鉸具(かこ・留め金)は唐草の透彫(すきぼり・鋤彫)にて其の下に金花虫(はむし)の羽をしきつめて飾となす、故に玉虫厨子の名あり。今一の厨子は念持佛(ねんじぶつ・個人が身辺に置き私的に礼拝するための仏像)厨子と云い、共に古雅(こが)にして構造の巧妙なる当時の規模形式を見るに足る。 |

(続き)戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑪ ~ 蘇我氏の無道

—————————————————————————–

(戻る)◆真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑨ 聖徳太子 支那へ使節派遣

◆真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑧ 佛教の伝来と蘇我 物部 両氏の争

◆真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑦ 朝鮮半島の変遷。韓土の形勢 任那 日本府の滅亡

◆真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑫ 大化の新政

◆仏教も乗っ取る、反日・フェミ・同和・在日朝鮮人 キチガイ勢力の猛威~ 部落差別につながるからと、廃止が進められる“お清めの塩”

◆日本人の美的センスは世界一!~日本人はジャポニスムを忘れてしまった?

◆離婚と自殺の増加トレンドは一致 ~ 離婚・自殺と宗教の関係 ~ 加えて自殺増の背景には、日本の特殊な人口構成が影響

◆自虐史観は日本人共通の唯一の宗教だった ~ 自虐史観からの脱却は日本における宗教革命

◆左翼 民主党政権で北朝鮮化する日本 ~ 在日化する日本人 怠け者の国へ ~ 世界のモラル基盤となってるのが各宗教思想なのです