真実の日本の歴史 ~ 戦前教科書 尋常小学 国史より ⑩

第三十一 毛利元就

←はじめにクリックお願いします m(__)m

←はじめにクリックお願いします m(__)m(2019.7.14) (戻る)

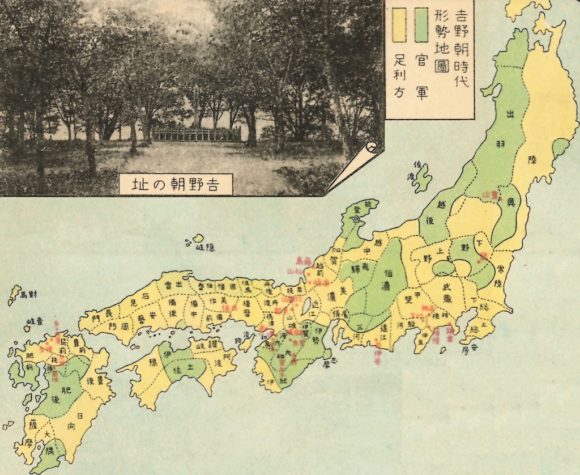

一本の矢は容易に折れるが、三本まとめてでは折れにくいのだと、三人の息子に一族の結束を説いた三矢の教えで知られる毛利元就。とってもいい話ですよね。兄弟仲がよくなるかは親次第だと私は確信してます。これは兄弟間だけではどうしようもない問題なんです。その上にしっかりした親がいるかどうかでその運命は決まるんです。建武の中興から吉野時代にかけての吉野朝側(悪しき現代教育ではいわゆる南朝と呼ばれる方)の一族も皆、とっても結束が強かったんですよ。誰もが美しい生き方をしています。対して逆賊 足利側は兄弟、親子で殺し合い。それだけでも吉野朝(南朝)と足利(北朝)のどちらが道に叶っていたかおわかりですよね? 源氏と平氏でも、平氏は一族とても仲がよかった、けれど源氏は平家に勝利しても知っての通り兄弟間でさえも猜疑心が強いせいで、すぐに先細り、滅んでしまいます。たとえ戦に勝利しても一族の基盤が危ういとやっぱりほころびが出てしまうのでしょう。対して北條氏はきっと一族仲がよかったのでしょうね。

毛利氏は中国地方で一大勢力を築きましたが、後の秀吉の台頭で、残念なことにその繁栄が断たれることになってしまいます…… ただ、豊臣秀吉も晩年は大切だったはずの甥 秀次(ひでつぐ)を死なせてしまうし、そんな風になると、きっと周りからも信頼を失っていくことになるのではないか……だから豊臣は関ケ原で破れてしまう。

興味深いことに歴史とは、こういう風に見ていくと決して一族の仲いいところが残っていくわけでもないし、同族にまで非道なことをやるところがたとえ一時的に勝利しても、禍根が根深く、その繁栄は短命というのも概ね真理なのでしょうね。後の徳川が長く続いたのも、それまでと違って一族の結束が乱れる元を徹底的に排していったことにあるのではないか、家康は歴史を見てそういうところに気づいていたのでしょう。徳川では家康の言いつけにより、跡継ぎは長男というのを(他にすぐれた兄弟がいても)何より優先させていました。

また注意すべきは、戦前の教科書では各武将たちの皇室への貢献が如何であったか、その点が大変重視されて書かれています(上杉謙信と武田信玄も京都詣することにこだわっていました)。これは後の信長や秀吉らの項でも同じように続きます。

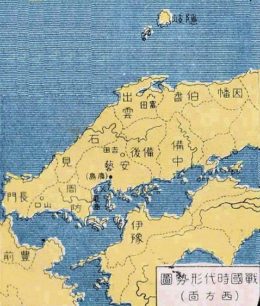

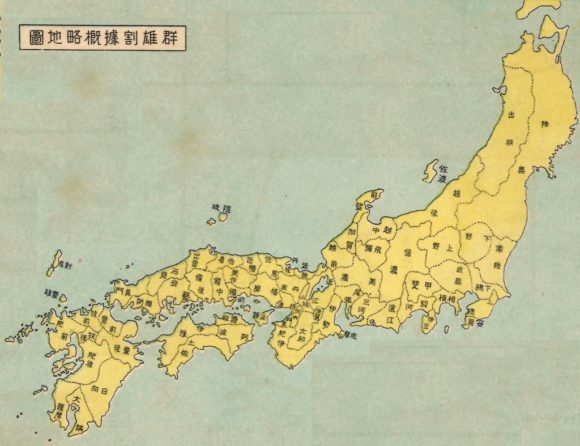

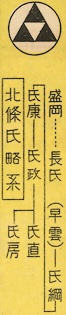

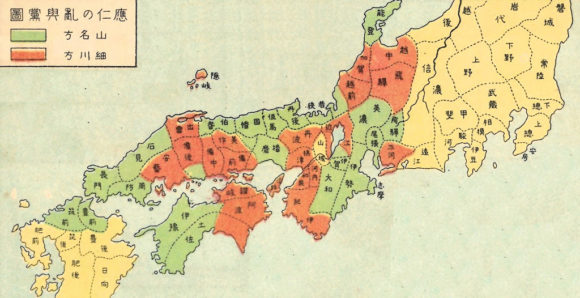

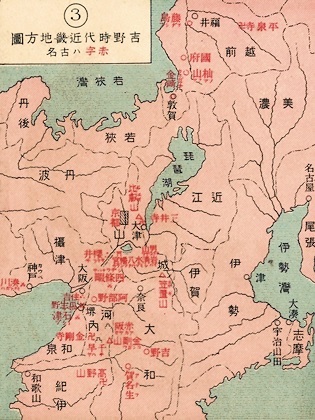

東国で、北條・上杉・武田の三氏が互に勢をはりあっていた時、西国では、毛利元就がだんだん勢力を増していた。

元就の生い立ち

元就の生い立ち

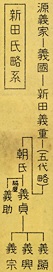

元就は大江匡房(おおえのまさふさ)の子孫で、その家は代々 安藝(あき)にあった。元就は、幼い頃から大きな志をいだいていた。十二歳の時、厳島神社に参詣したが、従者(じゅうしゃ)が何ごとか一心に祈ったのを見て、「何を祈っていたのか。」と尋ねた。従者は、「若君に、中国を平げさせていただきますようにと、祈りました。」と答えた。すると、元就は、「お前はなぜ天下を平げさせていただくようにと、祈らなかったか。天下を平げようと志しても、やっと中国ぐらいしか取れない。中国を平げようと志したのでは、どうして中国を取ることが出来るか。」といって、大いに戒めたということである。元就は、成人するにつれて、智力も勇気もともにすぐれ、またたいそう部下をかわいがったので、人々は、皆、心からなついた。

大内氏の乱れ

これより前に、長い間 中国で勢を振るっていたのは、周防の大内氏であった。大内義興(よしおき)は、数箇国を領して、たいへん富強であって、その城下の山口は、京都をしのぐほどにぎわった。これに引きかえ、その頃の京都は、大いに衰えていて、朝廷でも御費用が足らないので、第百五代 後奈良天皇は、久しく御即位の礼をお挙げになることも出来ないような、おそれ多い御有様であった。この時、義興の子の義隆(よしたか)は、その御費用をさし上げて、忠義をつくした。けれども、義隆は富強をたのんで、しだいにおごりにふけり、軍備を怠ったので、しまいには、その家臣である陶晴賢(すえはるかた)に害された。

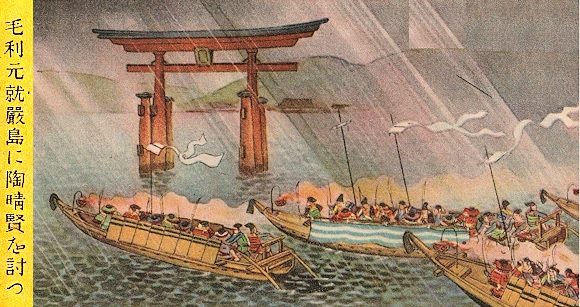

厳島の戦

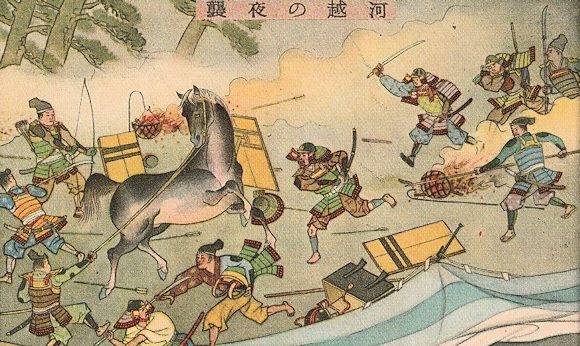

この頃、元就は義隆の部下であった。そこで、すぐ義兵を起して晴賢の大軍を厳島におびきだし、風雨の夜にまぎれて島におし渡り、不意にその陣に攻入って、とうとう晴賢をほろぼしてしまった。世にこれを厳島の戦といっている。

元就の勢がよくなった

元就の勢がよくなった

元就は、その勢でたちまち周防(すおう)や長門(ながと)などの国々を取って大内氏に代わったが、また兵を出雲に出して尼子(あまこ)氏と争い、七年の間も富田(とだ)の城を囲んで、とうとうこれを従えた。そこで、毛利氏は、中国や九州で十箇国餘りを領することになり、大内氏よりもはるかに強くなった。

御即位の費用をさし上げた

けれども、元就は少しもおごる心がなく、よく大義をわきまえて、第百六代 正親町(おほぎまち)天皇が御即位の礼を行わせられる時には、その御費用をさし上げて、忠励をはげんだ。

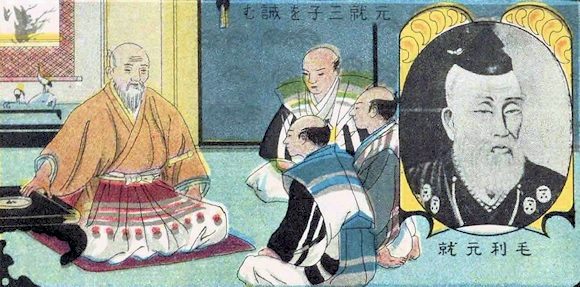

三人の子を戒めた

またある時、その子 毛利隆元(たかもと)・吉川元春(きつかわもとはる)・小早川隆景(こばやかわたかかげ)の三人に、互に仲よく助けあって毛利家を守ってゆくようにと、ねんごろに言い聞かせた。隆元は父にさきだって死んだので、その子の輝元(てるもと)が家をついだ。元春・隆景の二人は、心を一にしてこれを助けたので、毛利氏は元就の死んだ後でも、その勢は少しも衰えなかった。

—————————————————————————–

(続き)◆真実の日本の歴史 ~ 戦前教科書 尋常小学 国史より ⑪ 第三十二 後奈良天皇

(戻る)◆真実の日本の歴史 ~ 戦前教科書 尋常小学 国史より ⑨ 第三十 上杉謙信と武田信玄

◆真実の日本の歴史 ~ 戦前教科書 尋常小学 国史より ⑫ 第三十三 織田信長

◆真実の日本の歴史 ~ 戦前教科書 尋常小学 国史より ⑧ 第二十九 北條氏康

◆子供たちへ仲のいい兄弟姉妹を育てる術を教えておかなければいけない ~ 一人っ子の増えた現代だからこそ

◆真実の日本の歴史 ~ 戦前教科書 尋常小学 国史より ④ 第二十五 北畠親房と楠木正行

◆真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ② 神武天皇

◆武士の子女教育カリキュラム ~ 貝原益軒『和俗童子訓』より

◆童謡・唱歌 8歳 ピアノ弾き語り 『里の秋』『めだかの学校』

◆四国各所でハングルのシールが貼られまくり、それを剥がすよう促した紙が貼られていたということですが

◆“道徳教育”と称して進められる、これからの日本人家畜化教育について ~ もはや大多数の家畜化は逃れらない

◆“道徳教育”と称して進められる、これからの日本人家畜化教育について ~ もはや大多数の家畜化は逃れらない

◆家庭内における戦前の教育再現 ~ わが家で使ってる子供用教本 ~ 修身と国語副読本

◆「女は若い時に結婚して子供を産むべき」と発言した市議に謝罪させるのでなく、それを女性蔑視・人権侵害と騒ぐ連中こそ退場、粛清すべき!

謙信の生い立ち

謙信の生い立ち 信玄の生い立ち

信玄の生い立ち

謙信が敵に塩を送った

謙信が敵に塩を送った

北條早雲が起った

北條早雲が起った

この頃、上杉朝定(ともさだ)や憲政(のりまさ)らが、川越城を取り返そうとして、八万の大軍をひきいて攻め寄せた。北條氏の将は、固く城を守って、半年も持ちこたえたが、そのうち、城中の兵糧がだんだん乏しくなった。そこで、氏康は、自ら小田原から助けに行ったが、その兵はわずかに八千ぐらいいの小勢であったので、敵の大軍には到底手向かうことが出来なかった。そこで、わざと仲直りを申し込んで、敵に油断をさせ、夜中に急に攻め寄せて、大いにこれをうち破った。この時、朝定は戦死した。憲政は、いったん上野に逃げかえったが、ほどなくまた氏康に攻められて、越後へ走った。

この頃、上杉朝定(ともさだ)や憲政(のりまさ)らが、川越城を取り返そうとして、八万の大軍をひきいて攻め寄せた。北條氏の将は、固く城を守って、半年も持ちこたえたが、そのうち、城中の兵糧がだんだん乏しくなった。そこで、氏康は、自ら小田原から助けに行ったが、その兵はわずかに八千ぐらいいの小勢であったので、敵の大軍には到底手向かうことが出来なかった。そこで、わざと仲直りを申し込んで、敵に油断をさせ、夜中に急に攻め寄せて、大いにこれをうち破った。この時、朝定は戦死した。憲政は、いったん上野に逃げかえったが、ほどなくまた氏康に攻められて、越後へ走った。

義政が政治に怠った

義政が政治に怠った

銀閣

銀閣

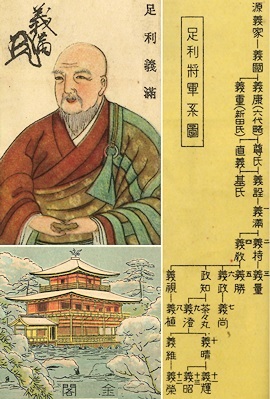

細川頼之が義満をたすけた

細川頼之が義満をたすけた 義満は、やがて使を吉野にさしあげて、天皇に、京都へおかえりなさるようにお願いした。後村上天皇の御子 第九十九代 後亀山天皇は、かねがね、長い間の戦乱で、万民が苦しんでいることを不憫(ふびん)に思っていらっしゃったので、ただちにその願をお許しなさって、京都におかえりになり、神器を第百代 後小松天皇にお伝えになった。時に紀元2052年(元中9年)、後醍醐天皇が吉野へ行幸をなさってから、およそ60年ばかり経っていた。今までたいへん乱れていた世の中も、これから、やっと静まった。けれども、義満は征夷大将軍となって、大いに勢を振るうようになり、ふたたび武家政治の世となった。

義満は、やがて使を吉野にさしあげて、天皇に、京都へおかえりなさるようにお願いした。後村上天皇の御子 第九十九代 後亀山天皇は、かねがね、長い間の戦乱で、万民が苦しんでいることを不憫(ふびん)に思っていらっしゃったので、ただちにその願をお許しなさって、京都におかえりになり、神器を第百代 後小松天皇にお伝えになった。時に紀元2052年(元中9年)、後醍醐天皇が吉野へ行幸をなさってから、およそ60年ばかり経っていた。今までたいへん乱れていた世の中も、これから、やっと静まった。けれども、義満は征夷大将軍となって、大いに勢を振るうようになり、ふたたび武家政治の世となった。 金閣

金閣

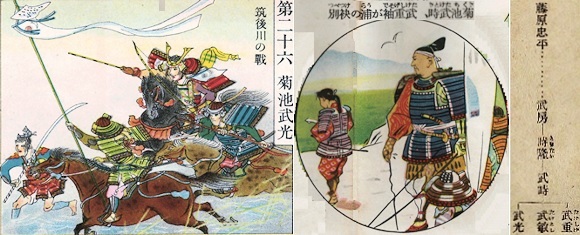

北畠顕家が戦死した

北畠顕家が戦死した 後醍醐天皇がおかくれになった

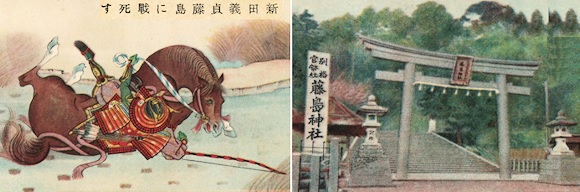

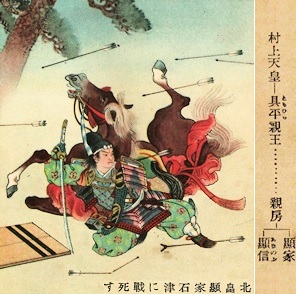

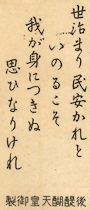

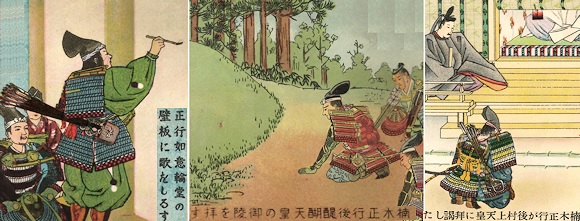

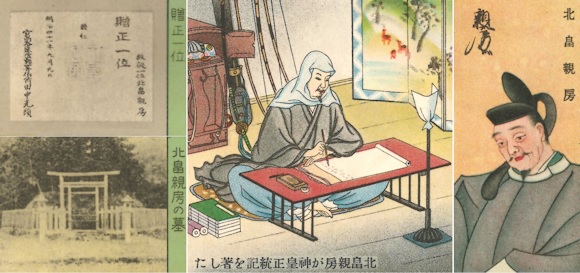

後醍醐天皇がおかくれになった 正行(まさつら)は、さきに十一歳の時、桜井の駅で父に別れ、国に帰ってからは、よく父の遺言を守って、つねづね朝敵を滅ぼそうと心がけて、一生懸命に励んだ。ようやく成人してから後村上天皇にお仕えして、たびたび賊軍と戦って、これをうち破った。取分け、摂津の瓜生野(うりゅうの)の戦では、賊兵が大いに敗れ、先を争って逃げる時、あわてて川に落ちて流れるものが五百人余りもあった。正行は、これを見てたいへん気の毒に思い、部下の者にいいつけて、これを救わせ、一々親切にいたわって送りかえした。こういう有様で、官軍の勢はますます強くなって、今にも京都へ迫ろうとした。尊氏は大いに恐れ、高師直(こうのもろなお)にいいつけて、急ぎ大兵を率いて正行に当らせた。そこで、正行は、ただちに一族 百四十人ばかりを連れて、吉野にまいって天皇に拝謁し、また後醍醐天皇の御陵に参拝して御暇乞(いとまごい)を申し、如意輪堂(にょいりんどう)の壁板に一族の名を書きつらねて、その末に、

正行(まさつら)は、さきに十一歳の時、桜井の駅で父に別れ、国に帰ってからは、よく父の遺言を守って、つねづね朝敵を滅ぼそうと心がけて、一生懸命に励んだ。ようやく成人してから後村上天皇にお仕えして、たびたび賊軍と戦って、これをうち破った。取分け、摂津の瓜生野(うりゅうの)の戦では、賊兵が大いに敗れ、先を争って逃げる時、あわてて川に落ちて流れるものが五百人余りもあった。正行は、これを見てたいへん気の毒に思い、部下の者にいいつけて、これを救わせ、一々親切にいたわって送りかえした。こういう有様で、官軍の勢はますます強くなって、今にも京都へ迫ろうとした。尊氏は大いに恐れ、高師直(こうのもろなお)にいいつけて、急ぎ大兵を率いて正行に当らせた。そこで、正行は、ただちに一族 百四十人ばかりを連れて、吉野にまいって天皇に拝謁し、また後醍醐天皇の御陵に参拝して御暇乞(いとまごい)を申し、如意輪堂(にょいりんどう)の壁板に一族の名を書きつらねて、その末に、 正行の忠孝両全(両全とは、君主への忠義と両親への孝行をどちらも果たすこと)

正行の忠孝両全(両全とは、君主への忠義と両親への孝行をどちらも果たすこと)

尊氏は京都に入ると、賊の名をさけるために、豊仁(とよひと)親王を立てて天皇と申し上げていた。けれども、ほどなく、偽って朝廷に従うように見せかけ、後醍醐天皇に京都へおかえりなさるようにお願い申し上げた。天皇は、かりにその願をお許しになって、京都におかえりになったが、まもなく神器を御身にそえて、ひそかに吉野に行幸をなされ、行宮をここにお定めになった。

尊氏は京都に入ると、賊の名をさけるために、豊仁(とよひと)親王を立てて天皇と申し上げていた。けれども、ほどなく、偽って朝廷に従うように見せかけ、後醍醐天皇に京都へおかえりなさるようにお願い申し上げた。天皇は、かりにその願をお許しになって、京都におかえりになったが、まもなく神器を御身にそえて、ひそかに吉野に行幸をなされ、行宮をここにお定めになった。 義貞はやうやう越前の敦賀(つるが)に着き、金崎城(かねがさきじょう)にたてこもった。ところが、ここもほどなく賊軍に囲まれて、城が危なくなったので、子の義顕(よしあき)を残して城を守らせ、自分は杣山(そまやま)に行って兵を募った。けれども、その間に、兵糧がなくなって、城がおちいり、尊良親王は義顕らと共に御自害なさった。皇太子は、捕らわれて京都へ送られなさったが、とうとう尊氏のために害せられたもうた。

義貞はやうやう越前の敦賀(つるが)に着き、金崎城(かねがさきじょう)にたてこもった。ところが、ここもほどなく賊軍に囲まれて、城が危なくなったので、子の義顕(よしあき)を残して城を守らせ、自分は杣山(そまやま)に行って兵を募った。けれども、その間に、兵糧がなくなって、城がおちいり、尊良親王は義顕らと共に御自害なさった。皇太子は、捕らわれて京都へ送られなさったが、とうとう尊氏のために害せられたもうた。