真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑱

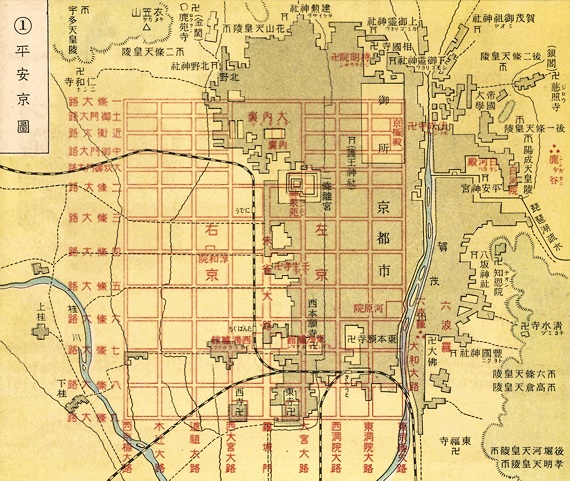

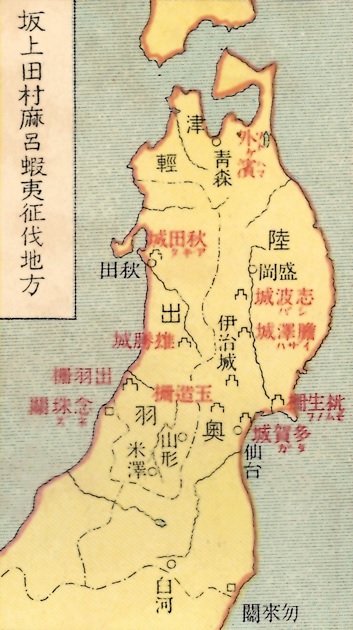

平安奠都 蝦夷の鎭定

←はじめにクリックお願いします m(__)m

←はじめにクリックお願いします m(__)m(2019.4.18) (戻る)

さて、今日の「真実の日本の歴史」は平安奠都、そして平安初期にはまだ反乱の起きていた蝦夷の鎮定です。戦前の学習書では軍事的にどのような攻め方をしていったかなどが詳しく描かれています。今と違って当時の教科書もそういう内容で、この妻木さんの本ではさらに詳しく解説されてます。

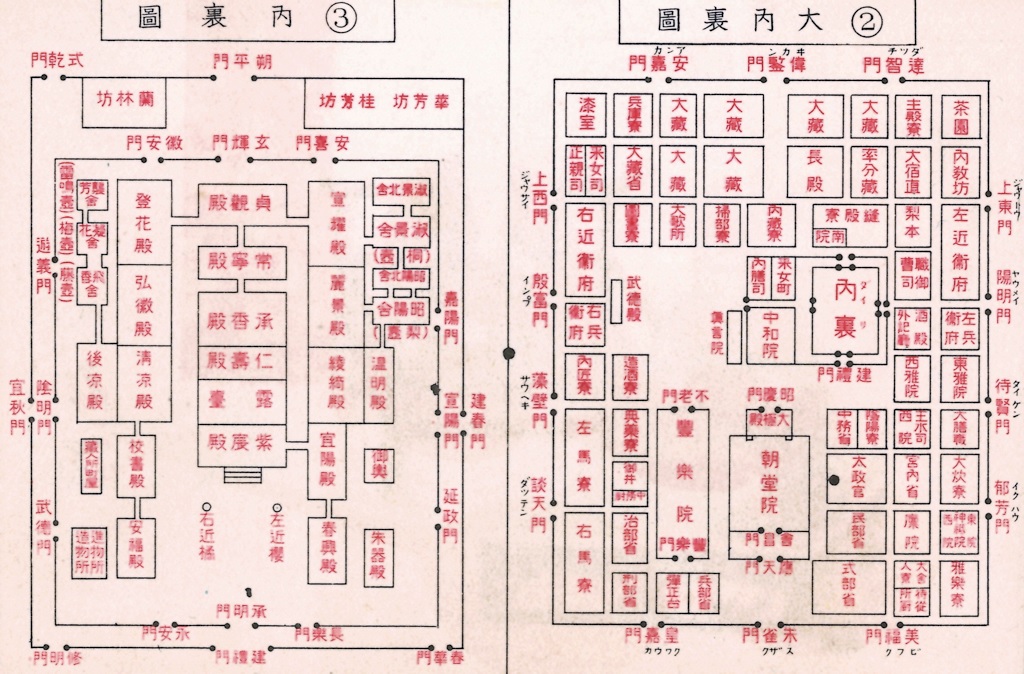

そして日本では大化の改新の頃から現代と同じ近代国家が既に形成されていたのです。すごく遠い時代のように感じてる人も多いかもしれない平安時代、だけどその省庁配置図を見れば「今と何も変わらないじゃん」、むしろ「今よりずっと立派じゃん」ってことがわかるはず。

『最新 日本歴史解釈』(1917年・妻木 忠太 著)より |

|---|

|

桓武天皇 光仁天皇 子 桓武天皇の御即位―天皇の御英武―政治に御留意―前代の弊政を察し世の面目を一新せんとし給う―平安奠都(てんと)―蝦夷の鎮定。 平安奠都   安倍比羅夫の征討後は一時 静謐(せいひつ)―年を経て漸く不穏―奈良時代にしばしば乱をなす―元明天皇の時に巨勢麻呂(コゼノマロ)を陸奥に佐伯石湯(サエキイワユ)を越後に差遣―各蝦夷を征す―陸奥國を割きて出羽國を置く―尾張・上野・信濃・越後の民(二百戸)を出羽の柵戸とす―元正天皇の時に多治比縣守(タヂヒノカタモリ)陸奥の蝦夷を討つ―柵戸一千人を陸奥鎮所に配す―聖武天皇の時に多賀城(コチラ参照)秋田城の築造―大野東人(コチラ参照)の蝦夷地経営―陸奥の拓殖と其の歩武の進歩の講究―蝦夷 尚 叛きて毎に征討の勞をなす―光仁天皇の時に藤原継縄(ツグナワ)の出征―二人蝦夷を討ちて功を奏す―田村麻呂征夷大将軍となる―田村麻呂再び蝦夷を討伐す―膽澤城(イサワジョウ・胆沢城・鎮所とす)を築き東國の浮浪四千人を配す―更に志波城(しはじょう)を築く―嵯峨天皇の時に文屋綿麻呂 蝦夷平定―陽成(ヨウゼイ)天皇の時に小野春風(ハルカゼ)・藤原保則(ヤスノリ)の蝦夷綏撫(すゐぶ)―東北の蝦夷殆ど全く鎮定す。 |

|

〇藤原種継 百川の兄 浄威の子なり。累進して延暦元年従三位式部卿となり、尋(つい)で正三位中納言となる。桓武天皇 甚だ之を親任し給い、常に帷幄(いあく)に侍して中外の機務を裁決せしめ給う。時に天皇 政を太子に委ね給い、太子は佐伯今毛人(サエキノイマエミシ)を参議とし給う。 種継 之を不可として其の職を罷(や)む。是より太子 深く種継を悪み、常に之を除かんとし給う。初め長岡の遷都は種継 首として其の議を立つ。延暦4年 天皇 平城に幸し給いて種継 右大臣 藤原是公と共に留守す。長岡の新都 未だ完成せず、種継 工事を督して夜に及ぶ。時に賊あり暗中より種継を射る。翌日 遂に薨ず。年49。天皇 悼惜し給いて正一位左大臣を贈り給い、其の賊を誅せしめ給う。かくて大同4年 朝廷 更に太政大臣を贈り給う。  〇長岡遷都 〇長岡遷都長岡の宮址は山城乙訓郡向日町鶏冠井(かへで)に在り。桓武天皇は藤原種継の議により、延暦3年五月 中納言 藤原小黒麻呂と共に長岡の地を相(み)ぜしめ、翌月 種継を造長岡宮使とし、始めて都城を營ましめ給う。かくて此の年11月 此に還幸ありしより、同13年 平安奠都まで帝都なり。 〇巨勢麻呂 持統・文武・元明・元正の四天皇に仕え、霊亀元年 累進して中納言となる。元明天皇の御代、陸奥越後の蝦夷 反してしばしば人民を害するや、和銅2年 麻呂陸奥鎮東将軍となり、遠江・駿河等七國の兵を発し、佐伯石湯等と討ちて之を平ぐ。尋で霊亀元年、出羽近國の民を出羽に従して之を充て、以て蝦狄(かてき・日本海側の蝦夷)の徒を綏撫(すいぶ)し兼ねて地利を保たんことを奏請して聴さる。養老元年薨ず。 〇佐伯石湯 文武天皇の御代に従五位上 伊勢守となり、元明天皇の御代に正五位下 民部大輔に進む和銅2年征越後 蝦夷将軍となりて越後の蝦夷を討つ。事平ぎて特に優寵を加えられ、やがて右将軍に拜す。 〇多治比羅翔守 左大臣 島の子なり。霊亀2年 遣唐押使となりて翌養老元年 唐に赴く。年を超えて帰朝し、正四位下 武蔵守となる。同4年 陸奥の蝦夷反して按察使上毛野廣人を殺すや、縣守 持節征夷将軍となりて之を平ぐ。翌年 凱旋して中務卿となり、太宰第弐に還る。尋で累進して天平4年 中納言に拜し、正三位 山陰道節度使となる。同9年 70歳にて薨ず。 〇陸奥鎮所(鎮守府) 陸奥・出羽の蝦夷を鎮撫するが為に之を設く。後に鎮守府と称す。将軍 此に居て東北地方を鎮撫し、非常を戒む。初め陸奥宮城郡多賀城(コチラ参照)に在りしが、延暦20年 鎮守府将軍 坂上田村麻呂 大に蝦夷を撃破し、翌21年 膽(胆)澤城(胆澤・いさわ・旧址 陸中膽澤に在り)を築きて府を此に移す。弘仁3年 府の制を改めしが、貞観年中以後 漸く衰え、源頼朝征夷大将軍となりてより之を廃す。後に建武中興に際し、源顯家将軍となりて多賀城に治し、弟 顯信また大将軍を以て此に在りしが、正平7年以後 全く廃す。  〇秋田城 〇秋田城旧址は出羽秋田郡寺内村高清水に在り。聖武天皇 天平5年、出羽の柵を高清水岡に移し、天平寶宇5年 城砦を完成して秋田城と改称す。此に軍士を置きて蝦夷に備う。光仁天皇 寶亀11年 出羽介をして此の城に鎮せしむ。之を秋田城介と云う。延暦23年 一旦 之を停めて郡とせしが、後再興す。 〇藤原継縄 右大臣 豊成の二子なり。累進して寶亀11年 中納言に拜す。會陸奥の夷俘按察使 紀廣純(キノヒロスミ)を殺す。継縄 征東大使となりて副使 紀古佐美等と共に之を討し、安倍家麻呂また出羽鎮狄(ちんてき)将軍となりて別道より之を討す。既にして継縄軍をとどめて進まず、朝廷 藤原小黒麻呂に将士を督して進撃せしめ給う。而して継縄等また今軍を出す可らざるの状を奏す。朝廷勅して隊伍を教諭して鋭意進討すべし、若し今月賊地に入らずば、多賀城等に居り厳に防禦(御)を加えて戦闘せしめ給う。尋で天應元年 正三位 左京大夫となり、延暦2年大納言兼大宰師 皇太子傳トナリ、累進シテ9年 右大臣に拜す、15年 70歳にて薨ず。世に桃園右大臣と称す。 〇紀古佐美 大納言麻呂の孫にして、正六位上 宿奈麿の子なり。寶亀年中 累進して従五位上となる。會蝦夷反して紀廣純を殺す。古佐美征東副使となり大使 藤原継縄に従いて之を討す。後 累進して延暦の初 参議となり、東宮大夫 左右大辨を経て正四位下となる。七年 征東大将軍兼大和守となりて陸奥の蝦夷を征し、翌年 衣川に至る。此に兵を按して進まず、上書して状を告ぐ、かくて官軍進みて賊を討ちしも利ならず、七月 再び上書し偽りて大捷(勝)を告げ、九月 遂に帰来して節刀を上る。朝廷乃ち大納言 藤原継縄等をして之を審問せしめ給う。古佐美等 皆 承伏す。後 中納言を経て十五年 大納言となり、翌年65歳にて薨ず。 〇膽澤城と志波城 膽澤城址は、陸中國膽澤郡水澤町と金崎村との間(金崎停車場を距る凡十五町の所)に在り。桓武天皇 延暦21年、坂上田村麻呂をして此の城を築かしめ給い、駿河・甲斐・相模・武蔵等十箇國の浪人四千を配して此に屯せしめ給う。是より永く鎮守府となり、代々の鎮守将軍 此に居て邊陲(へんすい・くにざかい)の鎮撫を掌ることとなる。志波城は陸中紫波郡日詰町の東傍なる郡山の廃墟に当れるものの如し。延暦22年 此に城きて以て、東北蝦夷の非常に備えたり。  〇坂上田村麻呂 〇坂上田村麻呂阿智使主(アチノオミ・コチラ参照)の裔(子孫)にして、左京大夫苅田麻呂の子なり。人となり膂力(りょりょく)あり。身長五尺八寸、其の眼 蒼隼(はやぶさ)の如し、鬚髯(しゅぜん・あごひげと、ほおひげ)は金絲の如し、しばしば蝦夷征討に従い征夷大将軍となる。延暦20年 陸奥蝦夷の反を討ち平げ、翌年 膽澤城(いざわじょう)を築き、22年また志波城を築きて還り刑部卿となる。其の翌年 再び征夷大将軍となり、明年 参議に任じ大同の初年 中納言となる。薬子の變に功あり、弘仁2年54歳にて薨ず。天皇 悼惜し給い従二位を贈りて山城宇治郡栗栖村に墓地を賜わる。その賜わるに当り、甲冑剣矛等を併せ埋む。京都東山の将軍塚を田村麻呂の墓となすは蓋し俗説なり。 〇文屋錦麻呂(ふんや の わたまろ) 従二位 浄三(きよみ)の孫なり。累進して大同年中播磨守となる。藤原薬子の乱に錦麻呂 平城上皇に侍せしを以て嵯峨天皇召して京都に拘せしめ給う。坂上田村麻呂 其の武技に熟し邊事に通ぜるを以て、赦して軍事に参せしめんことを奏請す。よりて参議に任ぜられ田村麻呂と美濃道を扼(やく)す(要所を占める)。事平ぐに及び、大蔵卿兼陸奥出羽按察使となる。尋で征夷将軍となりて蝦夷を討ち平ぐ、功を以て従三位となり左衛門督を兼ぬ。後 再び征夷将軍となり累進して中納言となり、弘仁14年 59歳にて薨ず。 〇藤原保則 右大臣 継縄の曾孫なり。貞観8年 備中 權介(國司)となる、其の任に赴くや、施すに寛政を以てし、小過を宥して大體(体)を存し、綏撫賑恤(すいぶしんじゅつ。綏撫・慰めいたわること、賑恤・貧困者や被災者などを援助するために金品を与えること)農桑を勧めて遊費を禁ず。是に於て百姓来附し、館内よく治まる。同13年備中守に任じ同じ16年備前權守に轉(転)ず、政績一に備中に在るが如く、風化 大に行われ、吏民號(号)して父母とよぶ。累進して同19年 右中辨となる。元慶2年出羽の蝦夷叛して秋田城を焼く、摂政 藤原基経 保則に出羽權守を兼ねしめ、小野春風を擢んじて鎮守将軍とし進討せしむ。保則・春風 遂に蝦夷を降し、保則 更に津軽より渡島に在り、前代 未だ帰府せざるものをも内属せしむ。かくて播磨・讃岐の國守を歴任し、寛平3年 参議兼近江權守となり更に民部卿を兼ね同7年七十一歳にて卒す。大正4年11月正三位を贈らる。 〇小野春風 従五位上 石雄の子にして、驍勇(ぎょうゆう・強くたくましいこと)人に超ゆ。貞観12年 対馬守に補し、調布を以て保侶(ほろ・母衣・矢や石などから防御するため兜や鎧の背に巾広の絹布をつけて風で膨らませる補助武具)及び糒袋(糒・ほしいとは、飯を乾かして保存用としたもの。水に浸すして柔らかにするとすぐ食べられる。)を造りて軍旅の資に充てんことを請いて許さる。元慶2年出羽の蝦夷反し、國守 藤原輿世(おきよ)しばしば敗る。藤原保則 春風を摂政 藤原基経に薦め、以て陸奥鎮守将軍とし之を平げしむ春風少より邊塞(へんさい・辺境にある砦)に在りて蝦夷の語に通ず、乃ち甲を脱し兵をとき、賊軍に入りて具に朝命をのぶ。是に於て蝦夷 大に服し、悉(ことごと)く降を乞う。翌年 軍を引きて還り、累進して寛平2年 右近衛少将 陸奥權守となり、昌泰の初年 正五位下に叙せらる。 |

(続き)戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑲ ~ 韓土の変遷(附支那との関係)渤海の入貢

—————————————————————————–

(戻る)◆真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑰ 和氣淸麻呂(朝廷に於ける僧侶の勢力)

◆真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑯ 聖武天皇 奈良時代の佛教文物

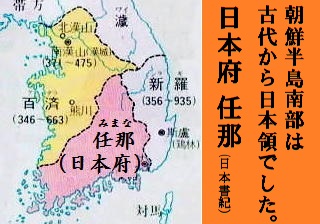

◆真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑬ 蝦夷の服属 韓土の変遷(百済 高麗の滅亡・新羅の朝鮮半島統一)

◆真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑮ 奈良奠都 (史書撰修) 隼人 及 西南諸島の服属 (支那との交流)

◆戦前の小学歴史教科書準拠 学習問題から ③ 日本武尊

◆仏教も乗っ取る、反日・フェミ・同和・在日朝鮮人 キチガイ勢力の猛威~ 部落差別につながるからと、廃止が進められる“お清めの塩”

◆真実の日本の歴史 ~ 戦前の日本史教科書準拠 参考書より ⑭ 天智天皇 律令の選定

この記事に対するコメント

軍事的にどう攻めていったのか、って大事ですよね。歴史というのは戦争の歴史ですから戦や軍人の話はするべきです。男の子なんか、そういうの大好きですし。元寇で鎌倉武士達がどうやって元軍を苦しめたか、楠木正成が千早城でどのように幕府軍と戦ったか、川中島の戦いのキツツキ戦法などは面白いですし、乃木希典、児玉源太郎、東郷平八郎は言わずもがな、栗林忠道や山口多聞など、二次大戦にも勇将、猛将は数限りなくいます。

自分も戦記物は好きでよく読んでます。

どうやって敵を殲滅させるか、逆にどうやれば守りきれるかというのは、状況で変わり、一筋縄ではいかないところがまたおもしろいですね。

横山光輝三国志全巻を読みましたが、ああいうふうに絵で表現されているとわかりやすいです。

ところで、アメリカでは歴史的背景(独立戦争を経て自分たちの国を建国)があるせいか、軍人は尊敬されているようです。

https://the-liberty.com/article.php?item_id=8571

しかし、中国や日本を含むアジア圏では文官>武官という価値観があるようです。戦や軍人の話をなかなかしないのはこのためでしょう(特に日本は原爆で戦争アレルギーが強い)。

三国志でも諸葛孔明が作戦を立てて、関羽や張飛はそれを命じられるままにやるだけです。

日本でも昔から武官は立場が低く、雑に扱われました。その武官(武士)に対する不当な差別への反発(公家は武士に助けてもらわないと治安が維持できないのに、公家のほうが偉い)が源平時代を経て武家政権の発足に繋がるのですね。